シャンパーニュをめぐる

ステップ1 — 開栓

すべての感覚を刺激するワイン

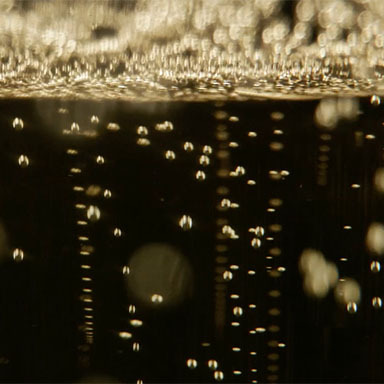

ワインのテイスティングが私たちの聴覚にも訴えかけるという事実は意外に忘れられがちです。 でも実は、シャンパーニュはさまざまな音で耳を楽しませてくれます。 ボトルを開けた瞬間のコルクの音から、グラスの中で細かな泡がはじける音まで、シャンパーニュのテイスティングは音でも楽しめます。

おなじみの音

"シャンパーニュのコルクが抜けたときの「ポンッ」という軽快な音は、すぐさま祝いと喜びを連想させます。 テイスティングの始まりの合図でもあります。 続いて、シャンパーニュを注ぐと、グラスの中ではじける泡の音が耳に入ります。"

続いて、シャンパーニュを注ぐと、グラスの中ではじける泡の音が耳に入ります。

聴覚に関する言葉

そしていよいよ、シャンパーニュを注ぎます。 「ざわめき」のような、「小刻みな震え」のような、エフェルヴェサンスの「ささやき」… 最初は「パチパチ」と音を立て、「はじけるような」音、「細やかな」音を立てます。 気泡はまず「爆発」し、「鳴り響き」、「吹き出し」、やがてもっと穏やかな音になって「つぶやき」、「ささやき」、やがて「消えて」いきます。 こうした言葉を使って、テイスティングを表現することができます。

ステップ2 — 発泡

泡のバレエ

グラスの中を注意深く観察してみましょう。 気泡が躍るさまを目で楽しむのも醍醐味のひとつです。 絶え間なく気泡が立ちのぼる様子を追いながら、表面に形成される泡の連なり(コルドン)を楽しみます。コルドンは「真珠のネックレス」とも称されます。 気泡がはじけたときに、グラスの表面にシャンパーニュの微細な水滴が飛び散ります。 ワインの個性や年齢によって泡立ちの表現が異なることに驚かれるでしょう。

シャンパーニュの色は?

グラスに注がれたシャンパーニュを観察してみてください。何が見えますか? シャンパーニュは、淡い黄色から赤みがかった金色までさまざまな色合いを帯びています。 淡い赤みは、黒ブドウが主体であることを示します。

緑がかった黄色は、 シャルドネが主体であるか、若いワインであることがほとんどです。

グラスに注がれたシャンパーニュを観察してみてください。何が見えますか? シャンパーニュは、淡い黄色から赤みがかった金色までさまざまな色合いを帯びています。 淡い赤みは、黒ブドウが主体であることを示します。

最も一般的な色です。 ローブのカラーは、何の色味も帯びていない、「混じりけのない完璧な」黄色です。 ブドウの品種、醸造方法、熟成方法の選択に応じて、こうしたワインが生まれます。

グラスに注がれたシャンパーニュを観察してみてください。何が見えますか? シャンパーニュは、淡い黄色から赤みがかった金色までさまざまな色合いを帯びています。 淡い赤みは、黒ブドウが主体であることを示します。

グラスの中のワインを注意深く観察してください。 わずかにオレンジ色がかった黄色ですか? それは、黒ブドウが主体であること、醸造時間が長いこと、リザーブワインの割合が多いこと、あるいはそのすべてが当てはまることを意味します。

グラスに注がれたシャンパーニュを観察してみてください。何が見えますか? シャンパーニュは、淡い黄色から赤みがかった金色までさまざまな色合いを帯びています。 淡い赤みは、黒ブドウが主体であることを示します。

こちらは琥珀色に近いニュアンスです。 この色は、第一に醸造段階での選択肢によるものですが、ワインの熟成状態にも関係しています。 一般に、複雑な個性を持つ熟成ワインを示します。

グラスに注がれたシャンパーニュを観察してみてください。何が見えますか? シャンパーニュは、淡い黄色から赤みがかった金色までさまざまな色合いを帯びています。 淡い赤みは、黒ブドウが主体であることを示します。

ローブの色は淡いピンク色をしていますか? 少量の赤ワインを含むサンブラージュによるロゼ、またはセニエ法/短時間のマセラシオンによるロゼでしょう。

グラスに注がれたシャンパーニュを観察してみてください。何が見えますか? シャンパーニュは、淡い黄色から赤みがかった金色までさまざまな色合いを帯びています。 淡い赤みは、黒ブドウが主体であることを示します。

このロゼは、ややオレンジ色がかったピンク色をしています。 醸造方法(アサンブラージュまたは短時間のマセラシオン)にかかわらず、長い熟成期間を経たシャンパーニュであることを示します。

グラスに注がれたシャンパーニュを観察してみてください。何が見えますか? シャンパーニュは、淡い黄色から赤みがかった金色までさまざまな色合いを帯びています。 淡い赤みは、黒ブドウが主体であることを示します。

色は濃く、赤みを帯びています。 これはたいてい、マセラシオンにより造られたシャンパーニュワインの色です。

グラスに注がれたシャンパーニュを観察してみてください。何が見えますか? シャンパーニュは、淡い黄色から赤みがかった金色までさまざまな色合いを帯びています。 淡い赤みは、黒ブドウが主体であることを示します。

このワインは、ピノ・ノワールやムニエなどの黒ブドウ品種の果皮を使った長時間のマセラシオンの結果、紫色を帯びているのが特徴です。

視覚に関する言葉

" グラスに注がれたシャンパーニュは、「泡立ち」、「命を宿し」、「動き回って」いるように見えます。 気泡の大きさや動きを表現する単語も、「細かい」、「中くらい」、「規則正しい」、「柱列状」、「グループ状」、「繊細」、「流星の雨のような」、「くるくる回る」などさまざまです。 泡は、「細かな真珠のコルレット」、「クリーム状」、「白」、「しっかりした」、「生き生きした」、「繊細な」などと表現されます。 "

ステップ3 — グラスを持つ

シャンパーニュに適したグラス

注がれたシャンパーニュそのものの温度によりグラスが冷えることで、シャンパーニュの感触を楽しめます。 チューリップ型の、できる限り薄いグラスを選びましょう。 グラスの表面にできるうっすらとした水滴は、ワインがちょうどよい温度に冷やされている証拠です…

グラスを持つ

触覚は、シャンパーニュの温度に最も影響を受けやすい感覚です。 グラスを手に取ると、すぐに冷たさが感じられます。 この冷たさが、口に含んだときにひんやりと心地よいのです。 シャンパーニュの豊かな個性が最もよく引き出される温度は8℃から10℃です。 そのため、ボトルは冷蔵庫に入れておくか、サービスの前に氷を入れたクーラーに沈めて30分間冷やすのがお勧めです。

触覚に関する言葉

" グラスを手に取ったときの、指先の感覚。グラスの表面に形成される「うっすらとした水滴」、「ひんやりとした冷たさ」。 口に含むと、気泡が「全体に広がり」、「弾け」、味覚が「目覚める」ようです。 さまざまな風味が解き放たれ、舌の味蕾をいっそう刺激します。 "

ステップ4 — テイスティング体験

泡の重要性

泡はシャンパーニュの香りを増幅します。 泡がはじけるにつれて次々と現れるシャンパーニュのアロマを感じることができます。

時間とともに変化する感覚

シャンパーニュの豊かな官能的特性を楽しむには、シャンパーニュが「開く」まで待つことが必要です。 こうして開いたシャンパーニュからは、まずホワイトフラワーの香りが感じられます。 やがて、オレンジピールや野生のベリーのアロマが出現します…。 アロマはシャンパーニュの個性や年齢によって異なり、 「若々しいアロマ」から、「プレニチュード」(成熟の頂点)を迎えたアロマまで、時間とともに変わっていきます。

シャンパーニュのアロマ

豊かな風味

白ブドウ

シャルドネ

シャンパーニュに白い花の香り(西洋サンザシ、スイカズラ、菩提樹、アカシア、ジャスミン、オレンジの花)や、柑橘系の香り(レモン、グレープフルーツ)、エキゾチックフルーツの香り(ライチ、パイナップル)、さらにリンゴや洋ナシの香り、スパイスの香り(アニス、ジンジャー)、ミントの香りをもたらします。

味覚

これらのシャンパーニュは一般に口当たりが空気のように軽く、ある種のすがすがしさがあります。 白亜質のテロワールの特徴が表れており、「ミネラル感」(白亜質、火打ち石)と表現されます。 酸味と塩味が混ざったような感覚です。

黒ブドウ

ピノ・ノワール

白や黄色の果肉のフルーツの香り(モモ、アプリコット、プラム、スモモ)のほか、赤系フルーツの香り(イチゴ、フランボワーズ、チェリー)、さらには黒系フルーツの香り(クワ、ブルーベリー)や柑橘系の香り(マンダリン、オレンジ)、エキゾチックフルーツの香り(マンゴー、パッションフルーツ)、花の香り(バラ、ボタン、スミレ)、ときとしてスパイスの香り(シナモン、クローブ)をもたらします。

味覚

ピノ・ノワールで造られたシャンパーニュにはボディと力強さがあります。

黒ブドウ

ムニエ

白や黄色の果肉のフルーツの香り(モモ、アプリコット、プラム、スモモ)のほか、赤系フルーツの香り(イチゴ、フランボワーズ、チェリー)、さらには黒系フルーツの香り(クワ、ブルーベリー)や柑橘系の香り(マンダリン、オレンジ)、エキゾチックフルーツの香り(マンゴー、パッションフルーツ)、花の香り(バラ、ボタン、スミレ)、ときとしてスパイスの香り(シナモン、クローブ)をもたらします。

味覚

ムニエから造られたシャンパーニュには滑らかさと厚み、味わい深さがあります。